前途多難のスタート

1983年に伊部菊雄が世に送り出したG-SHOCKは、アメリカで注目を集めた後、日本でもセンセーショナルなヒット商品となりました。1 9 9 0 年代初頭、G-SHOCKは入荷するとすぐに売り切れてしまうほどの熱狂的なファンを獲得しましたが、伊部自身は G-SHOCKから離れ、低価格帯のモデルを担当していました。数千円の時計は販売数こそ多いものの、大々的なプロモーションもなく、G-SHOCKのように社会的な反響を呼ぶこともありません。そこで、社員のモチベーションの低下を懸念した伊部は、「みんなが本当に欲しいと思う時計を一緒に作ろう」と提案。しかし、プロジェクトは会社の許可を得ていなかったので、参加者は通常の業務時間外にしか作業ができませんでした。悪条件のなか伊部は、デザイン、設計、品質管理など、時計づくりに必要なスキルを持つ8人の有志メンバーを集め、なんとかプロジェクトチームが結成されました。

チームワークを頼りに

「みんなが本当に欲しい時計」とは何なのか。3カ月以上議論を続けても、この点がはっきりせず、プロジェクトは頓挫しそうになっていました。ぼんやりと見えているのは「壊れない金属製の時計」という方向性のみ。メタルウオッチは、カシオのローエンドモデルとしてすでに販売されていたので、もっと頑丈で魅力的なモデルを作りたいと考えていました。しかし、そんなものが果たしてできるだろうか。G-SHOCKの耐衝撃構造は、外側のウレタン製保護ケースが衝撃を吸収することで実現しています。保護されていない金属製のケースでは、同じ効果を得ることはできないのではないか。G-SHOCKを開発していた頃は、一人で悩んでいた伊部でしたが、今回はメンバーと一緒に解決できます。彼はチームを信じて、率直かつ熱心に話し、彼らを励まし、鼓舞し、少しずつみんなが本当に望んでいる「壊れないメタルウオッチ」に近づいていきました。

常識にとらわれない発想

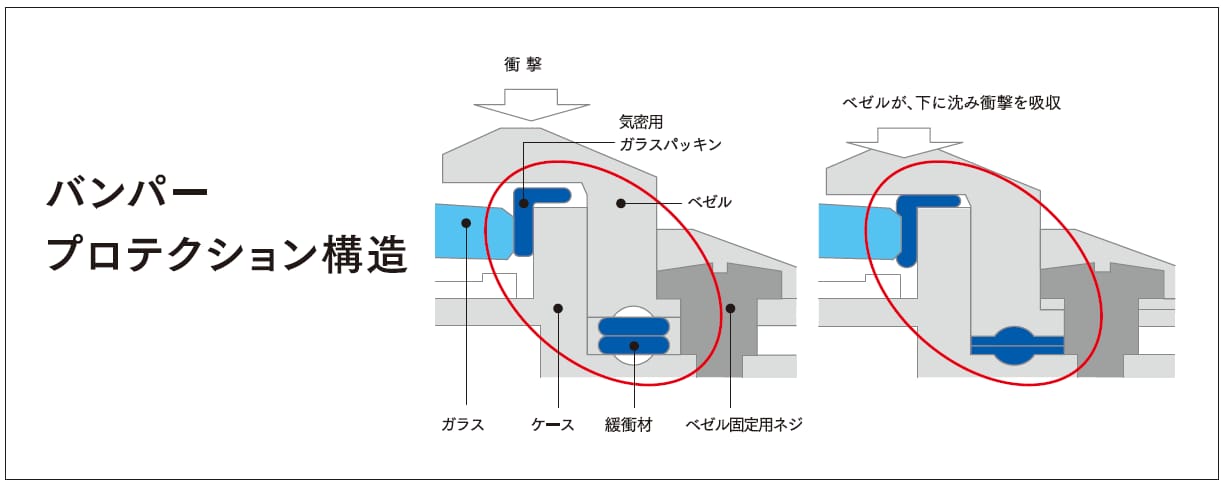

自動車のバンパー構造から生まれたアイデアは、衝撃に強いメタルウオッチのヒントになりました。最も衝撃を受けやすいベゼルを別部品にして、ベゼルとケースの間に衝撃吸収材を入れ、フロントガラスに使われている気密性の高いパッキンをL字型にすることで、ベゼルとガラスの間にクッション性を持たせるというものです。しかし、金属加工業者からすれば、このバンパー技術を複雑な時計に適用することは、前代未聞かつ荒唐無稽であり、誰も相手にしてくれません。

また、1つの時計ケースを6000回以上、一定の高さから落下させてデータを取るという発想も、まったくのナンセンスだと思われたに違いありません。しかし、自分たちは時計を壊しているのではなく、常識の壁を壊しているのだ。こう考えることで、今までにないチャレンジが可能になります。そして、それを支えるチームの献身が、最終的に耐衝撃メタルウオッチの実現に結びついたのです。

MR-G誕生

完成した時計は、最終的にG-SHOCKのメタルバージョン「MRG-100」として発売されました。しかし、G-SHOCKは黒というイメージに反していることに加え、メタルウオッチには当たり前のりゅうずがなく、価格も通常モデルの5倍と、今までのG-SHOCKの常識を覆す、まさに破格づくし。

しかし、大方の予想に反して、販売実績はとても好調でした。最初からメタルG-SHOCKを目指していたら、過去の成功体験が逆に仇となって、完成しなかったかもしれません。むしろ、初代G-SHOCKの時と同じように、『壊れないメタルウオッチを作りたい』というシンプルな思いが成功につながったのだと思います。初代MRG-100は、作り手の強い信念から生まれた純粋な時計であり、これからもその思いは受け継がれていくでしょう。