G-SHOCK初のISO200m防水 フロッグマン誕生秘話

“規格外”ゆえに防水試験機も素材も手配に奔走!

「G-SHOCKファンというよりも、フロッグマンファン」と自称する熱烈な愛好家が多いことで知られるフロッグマン。G-SHOCKで唯一、ISO規格に準拠した200m防水ダイバーズウオッチは、いかにして1993年に誕生したのか? フロッグマンの商品企画担当者は“規格外”ゆえに開発は大変だったと振り返ります。これまで語られてこなかった、その開発秘話を初公開!

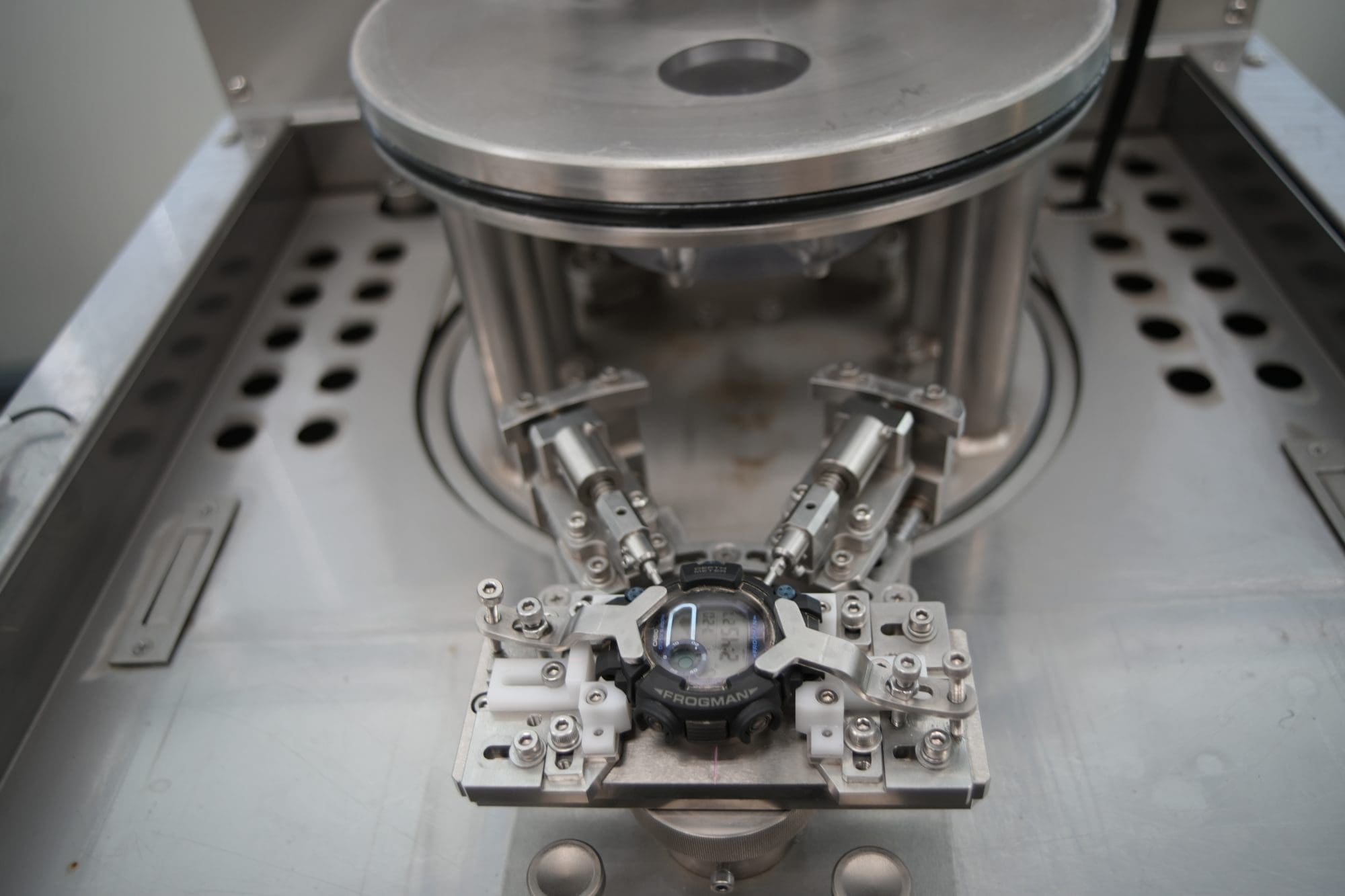

井崎達也。1986年4月カシオ入社。1991年からG-SHOCK商品企画担当。以来、30年以上G-SHOCK一筋。2023年現在、羽村技術センター企画開発統轄部 アドバイザリー・プランナー。同氏の右に見えるのが、現在の羽村技術センターにある防水試験機。

開発コードは「フロッグマン」

井崎:フロッグマンの開発が始まったのは1991年末から1992年にかけて、僕が商品企画に異動になって間もない頃でした。開発リードタイムの違いで発売時期は異なりますが、1992-1993ウインタープレミアムや1993年発売の10周年記念モデルと並行して、フロッグマンDW-6300の企画が動き出していました。

すでに当時、米国ではG-SHOCKが消防士や警察官、軍人などタフな男たちから支持されている、という話が羽村技術センターにも伝わっていました。丈夫でコストパフォーマンスに優れた点が評価され、普段使いはもちろんミッション中も使用していると聞きました。

我々がフロッグマンの着用者としてイメージしたのは、まさに特殊部隊。そんなプロフェッショナル向けのモデルがG-SHOCKのひとつのラインになって、「MASTER OF G」へとつながるのですが、フロッグマンはその最初のモデルでした。

“フロッグマン”は潜水工作員という意味があって、ネイビーシールズの前身になった部隊の愛称ともいわれています。だから当初から我々は、開発中のダイバーズウオッチのことを“フロッグマン”という開発コードで呼んでいました。社外的にはネイビーシールズの名前は出しませんでしたが、フロッグマンの名には愛着もあって、そのまま表に出すニックネームとして残すことにしたのです。

じつは横須賀で、元特殊部隊隊員にお会いする機会があり、英語が堪能な同僚に取材に行ってもらいました。現在のMASTER OF Gを開発する際は、プロの方々にしっかり取材しているのですが、その点でもフロッグマンは先駆けとなったといえそうですね。ただ、そのときは簡単に話を聞いた程度だったし、彼の意見は、すぐ実用化できるものでもなかった。たとえば、時計が光を反射すると相手に狙われるので、風防ガラスも絶対に反射してはいけないとか、外装色もぜんぶ消し込んでくれとか。さすがに、そのような意見を取り入れるのはむずかしかった。

G-SHOCKは耐衝撃時計や高気圧防水性能などの卓越した堅牢性を備えているのは間違いないのですが、それに加えてフロッグマンは、ISO(国際標準化機構)の潜水時計の規格に合わせた開発が不可欠でした。

すでにカシオとしては、ISO規格に準拠したダイバーズウオッチを製品化していましたが、それは回転ベゼルや蓄光塗料を使ったアナログタイプ。デジタル表示のG-SHOCKで潜水時計をうたうためには、クリアすべき壁がたくさんありました。

ISOのダイバーズウオッチ規定には、防水性能だけでなく、耐衝撃性や耐塩水性、さらには逆回転防止ベゼルなどの誤作動防止機構や、暗所での視認性など、様々なスペックが要求されます。たとえば潜水時の経過時間を計る回転ベゼルのかわりに、デジタル表示のG-SHOCKに必要なのは、まず独立した潜水モードがあること。これは潜水時間・潜水開始時刻を表示できるダイビング機能の搭載を想定しました。そしてアナログの蓄光インデックスのかわりは、ELバックライトがあれば大丈夫です。デジタルのG-SHOCKでもISO準拠のダイバーズウオッチは作れると確信した我々は、タフなイメージに合致するプロダイバーズ“フロッグマン”の開発をいよいよスタートさせることにしたのです。

1993年に誕生した初代フロッグマン、DW-6300-1A。ベーシックなG-SHOCKが1万1000円だった時代に、1万8000円で発売されました。「社内から“大丈夫か?”と声が出たほどの高額設定でしたが、価格に見合った性能だったと思います。当初からバックルもゴールドカラーでした」(井崎)

防水試験機にフロッグマンが入らない

井崎:防水性能を担保するための構造などは、ISOアナログ・ダイバーズのノウハウを取り入れました。ただ、G-SHOCKでやるからには、耐衝撃性を持たせる必要があります。G-SHOCKは初代モデルから20気圧防水で、全て防水検査を行って出荷していますが、ISOに準拠したダイバーズであるフロッグマンは、絶対にミスがあってはならないので、たとえば、腕の動きが加わって非常に高い水圧が時計にかかることを見越して、防水性能の設計をしたり、通常より高い負荷をかけた防水試験を行って出荷しています。いまなら技術的にパネルバックもありえますが、当時は必ずスクリューバックにして、ボタンの構造もパッキンの材質なども全部変えました。

そのころ日本では、しっかりした防水試験機が見つからなかったので、羽村技術センターが導入したのは、たしかドイツ製だったかと思います。でも、フロッグマンは規格外の大きさだったのか、その防水試験機に入りませんでした。防水テストの前に防水試験機をカスタムして、フロッグマンに対応させる必要があったのです。

現在の羽村技術センターにある防水試験機。一度に複数個のG-SHOCKがテストできます。

上とは別の防水試験機。水中でボタン操作のテストを行うことも可能です。

商標的にFROGMANが使えない国があった

井崎:左右非対称の形状は、サイズの大きいフロッグマンが手の甲に当たらないようにするための工夫です。デザイナーがG-SHOCKらしい無骨感と潜水を考えたとき、思い浮かんだのが潜水艦のハッチで、それにインスパイアされたデザインに決まりました。

裏ブタに刻印されているキャラクターの潜水ガエルについては、ちょっとした遊び心ですね。最近の潜水ガエルは漫画チックですが、当時はもう少しリアルなカエルでした。

初代フロッグマン、DW-6300-1Aの潜水ガエル。

2016年に発売されたGWF-D1000-1の潜水ガエル。しだいにキャラっぽいタッチに。

井崎:商標の関係でFROGMANのモデル名が使えない国もありました。現在は全てクリアされているのですが、当時、少なくとも日本は大丈夫だったので、日本用と日本以外でモデルの仕様を分けることにしました。具体的には、裏ブタの刻印を変えて商品化しています。日本向けのDW-6300-1AはFROGMANの文字と潜水ガエルの刻印、日本以外のDW-6300-1BはFROGMANの文字も潜水ガエルの刻印もない通常のSHOCK RESISTANTの刻印です

ちなみに、日本時計協会の取り決めで、国内モデルはISOに準拠している場合のみ、防水性を「M」表示できるという自主規制がありました。だから初期の通常のG-SHOCKは国内仕様が「BAR」表示、海外仕様は「M」表示となっています。日本以外の営業担当から“「BAR」表示はわかりにくいから「M」表示を続けてほしい”と要望が来ていましたが、1990年代のピークの頃は、年間200モデル以上G-SHOCKを作っていたので、防水表示の違いで仕様を増やすのも、じつは大変でした。そのうち、G-SHOCKの認知度が高まって、“もう大丈夫だろう”ってことで、日本以外も「BAR」表示に統一した。それが1992~94年頃です。それでクレームがあったかというと、少なくとも羽村には伝わってこなかったので、現在でもそのまま「BAR」表示を続けています。ISO準拠のフロッグマンだけですね、日本仕様も日本以外も同じ「200M」表示なのは。

規格外の分厚いチタン板の大量仕入れで業界騒然

井崎:歴代フロッグマンのなかで一番思い出深いのは、やはり最初のDW-6300ですが、いろいろ忙しく企画して動きまわったのはDW-8200です。ちょうどG-SHOCKが大ヒットしはじめた頃で、イルカ・クジラのスモークグレースケルトンを1996年、W.C.C.S.とメン・イン・ブラックを1997年に発売しています。

1995年発売の初代チタンフロッグマン、DW-8200-1A。

1996年に発売された第5回イルカ・クジラ会議記念モデルの「オーシャン」、DW-8200K-8。

1997年発売のW.C.C.S.(世界珊瑚礁保護協会)オフィシャルモデル、DW-8250WC-7BT。このモデルはチタンフロッグマンのデザインに、ステンレススチールケースを採用していました。

井崎:DW-8200からケース素材にチタンを使うようになりましたが、これほど大型のチタンケースは規格外で、やはり素材の手配は大変でした。通常のアナログ時計では使用しない特殊な厚さのチタン材です。フロッグマンはロット数も多く、ある老舗ケースメーカーがもの凄い量のチタン材を仕入れたという情報が広まって、材料業界が騒然としたこともあります。普通だとあまり出ない極厚の材料なのに、考えられないくらいの量が出荷されたので(笑)。もちろん、それはフロッグマン用です。

フロッグマンの開発をしていた頃から 、素材メーカーや、電池、LSIなどデバイス関係からも“協力できることはありませんか”とお話をいただくようになりました。我々から“こういうものが欲しい”と要望することもあったし、先方の開発陣から“こういう新しいデバイスが完成した”という話をもらったり、サプライヤーとの関係もうまくいっていたと思います。

こうしたエピソードには、G-SHOCKが世の中に認められるようになって、生産数が増えたという背景があります。商品企画担当者としても、誇らしい気分だったのを覚えています。