初代G-SHOCKから現在まで連なる「タフネス」のスピリットを守りながら、日本のものづくりに息づく繊細な美意識と、カシオの最先端技術を融合させた「MR-G」。

「美しいものは壊れやすく、タフなものは美しくない」という矛盾する概念を両立させる MR-Gに、現代アーティストたちはどのようなインスピレーションを受けるのでしょうか。

「Making Art with MR-G」では時計と融合したアート作品を制作。表現者たちはMR-Gに込められた哲学を、それぞれの創造力を駆使してかたちにしていきます。

第一弾は、漆を使った有機的な立体作品を手がけるアーティストの石塚源太氏。G-SHOCKのアイコニックスタイルのひとつである2100デザインに、先端素材を用いた「MRG-2100B」を手渡しました。

触覚を刺激する石塚源太の漆芸

石塚源太氏は、日本で工芸の素材として培われた漆工の技法を用いて、有機的な立体作品を制作するアーティスト。漆で覆われた艶やかで深みのある皮膜をまとった作品は、今にも動き出しそうな迫力があります。

「もともとは木の樹液である漆という素材にはフェティッシュな魅力を感じました。作品を介して人の触覚を刺激し、今まで隠された新しい感覚を呼び起こしたいです」と石塚氏は語ります。

京都市立芸術大学で漆工を学んだ石塚氏は、在学中に現代美術などに触れることで、漆を用いて表現としての作品制作を試みます。表現を模索する中で漆と自身の距離を埋めるためにたどり着いたのが日用品。伝統的な「螺鈿」技法では貝殻の真珠層を装飾として施しますが、これをカッターナイフの刃やホチキスの芯で代用することを試みました。

「幼い頃から、身の回りにあるもので工作をするのが好きでした。そういった延長で、漆を使った作品をつくりたかったのかもしれませんね」

漆の表情をより強調して見せていくために、表現の幅は平面から立体へと広がります。張りのある漆の皮膜を目指し、日常から見出されたイメージを作品へと展開していきました。たとえば、みかんが詰まった赤いネットや、エアコンなど空調のダクトホースの束。これらの形状からヒントを得て原型を作り、伸縮性の布を被せその上に漆の皮膜を纏わせていきます。

「さっき工作と言いましたが、自分は素材と戯れながら形を模索し、そこから皮膜を作っていきます。漆は何度も塗り重ね、磨くという作業があって。そこでは作者の意図よりも素材がちゃんと主張し、無理せず自立できる状態になるよう手探りで仕上げていくんです」

こうして生まれた作品からは、かつての物とは思えない生命力が溢れます。漆の質感を追求することで生まれる表情は、私たちの触覚を強く刺激してくるでしょう。

石塚氏はMR-Gにどのような視点をもたらせてくれるのでしょうか。今回のお題でもあるMRG-2100Bを手渡すと━━。

「G-SHOCKといえば樹脂の時計というイメージでしたが、しっかりとした金属が使用されているんですね。製作過程も気になります。インスピレーションのためにも工場にも伺うことは可能ですか?」

石塚源太 Genta Ishizuka

1982年京都生まれ。ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(ロンドン)への交換留学を経て、2008年に京都市立芸術大学大学院工芸科漆工専攻修了。

漆が生み出す皮膜に、境界や身体的な意識を投影しながら作品を制作する。木の樹液である漆に然るべき形を模索し、人の振る舞いと漆のあいだで新たな場や関係性を生み出そうとしている。

主な展覧会は、「工芸的美しさの行方」(寺田倉庫、東京/建仁寺、京都/2024年」、「LOEWE Lamps」(Palazzo Citterio、ミラノ/2024年)、「跳躍するつくり手たち」(京都市京セラ美術館、京都/2023年)

。主な受賞は、京都府文化賞奨励賞(2024年)、ロエベファンデーションクラフトプライズ2019大賞(2019年)、京都市芸術新人賞(2019年) 。2025年の予定はアートコートギャラリー(大阪)で個展を開催予定。

山形カシオ工場で、最高峰の技術に触れて

石塚氏が向かったのは山形カシオ。ここはムーブメント製造から組み立てまで一貫して行うだけでなく、独自の金型技術によりムーブメントパーツ、ダイアルなどの製造もする、G-SHOCKのマザーファクトリーです。

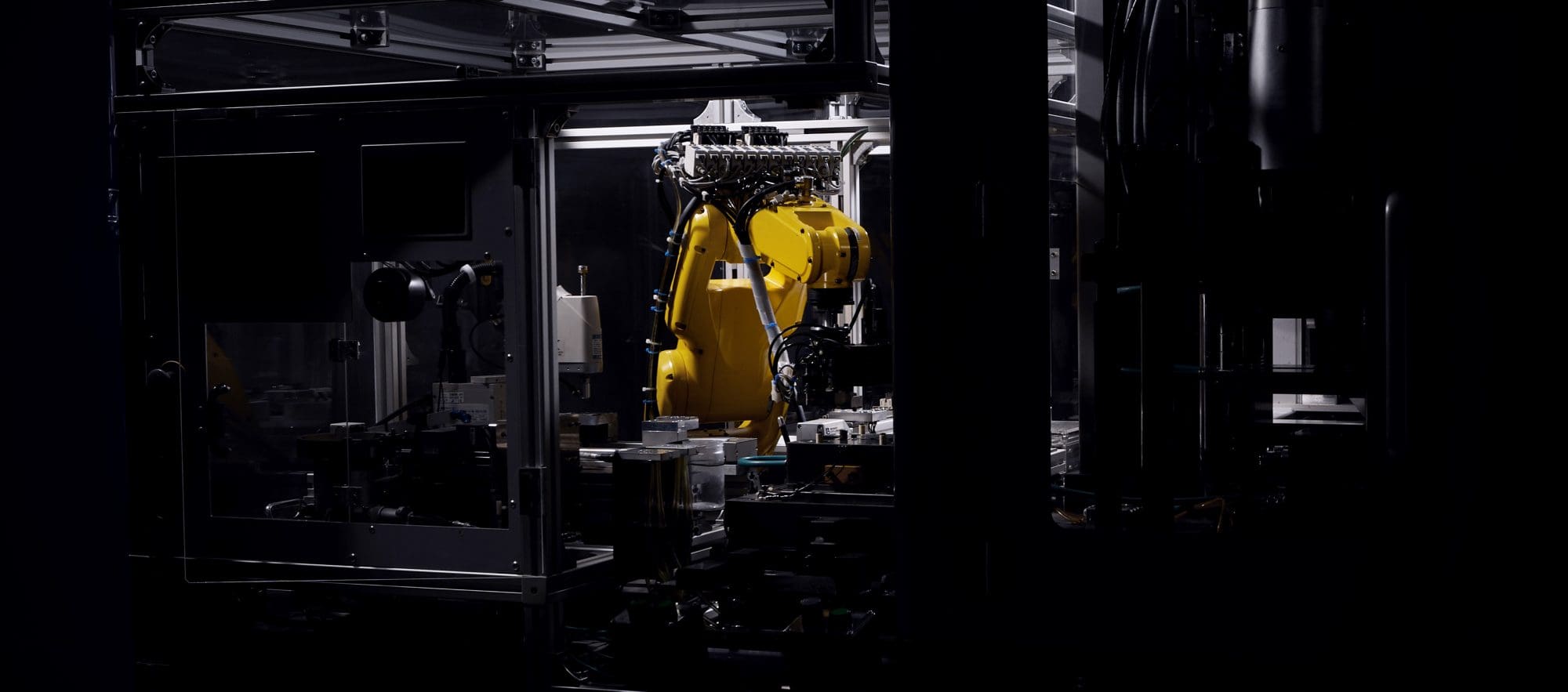

まず石塚さんが衝撃を受けたのはMR-Gを動かすムーブメントの心臓部といえるローターの製造過程。なんとこの部品、サイズはわずか1.1mm。微小なパーツを成形する、繊細な工程は全てロボットが行います。製造ルームは通常は明かりがついておらず、真っ暗な環境で製造されています。

「自分は手元を見て照らしてないとモノとは作れないので。よく考えたらロボットなので当たり前なのですが、視覚情報がなくても作れるんですね」

防塵服に着替え、ムーブメントの組み立て工程へ。白く広大な空間に機械のレーンが整然と並び、点在する作業員。ここではロボットが微細な部品を組み立て、人間が問題がないか確認するという協働体制がとられています。完成したムーブメントを使い、MR-Gの時計は「技能認定作業メダリスト」と呼ばれる熟練の職人たちによって組み立てられます。

「人の手が作るものと機械が作るものはどこか分かれている印象を持っていたのですが、ここ(山形カシオ)は人と機械の境目があんまりないような、お互いの技術が調和しながら協働する空間。まるで時計を作るための一つの大きな生命体のような印象を受けました。高い精度の精密機械の再現性を突き詰めていく、こんな物作りの現場を初めて目の当たりにしました。どこかクリス・カニンガムの監督したBjorkの『オール・イズ・フル・オブ・ラヴ』のMVも彷彿とさせますね」

実は山形カシオに訪れる前に東京・成城にあるカシオ記念館にも訪れたという石塚氏。そこでの体験も踏まえて。

「最初はたった1行の企画書だったり、そのために時計を建物から落とす実験をしたり、そこまでの状態は自分のものづくりとも一緒だと親近感を覚えました。 そこからは高クオリティなものを再現性を持って生産するか、一点もののアートピースを作るかの違い。ある地点までは自分の意識を重ねられるところもあってなかなか面白かったです」

そう語りながら、石塚氏はアトリエへと戻っていきました。

漆を塗り重ねて表現したタフネス

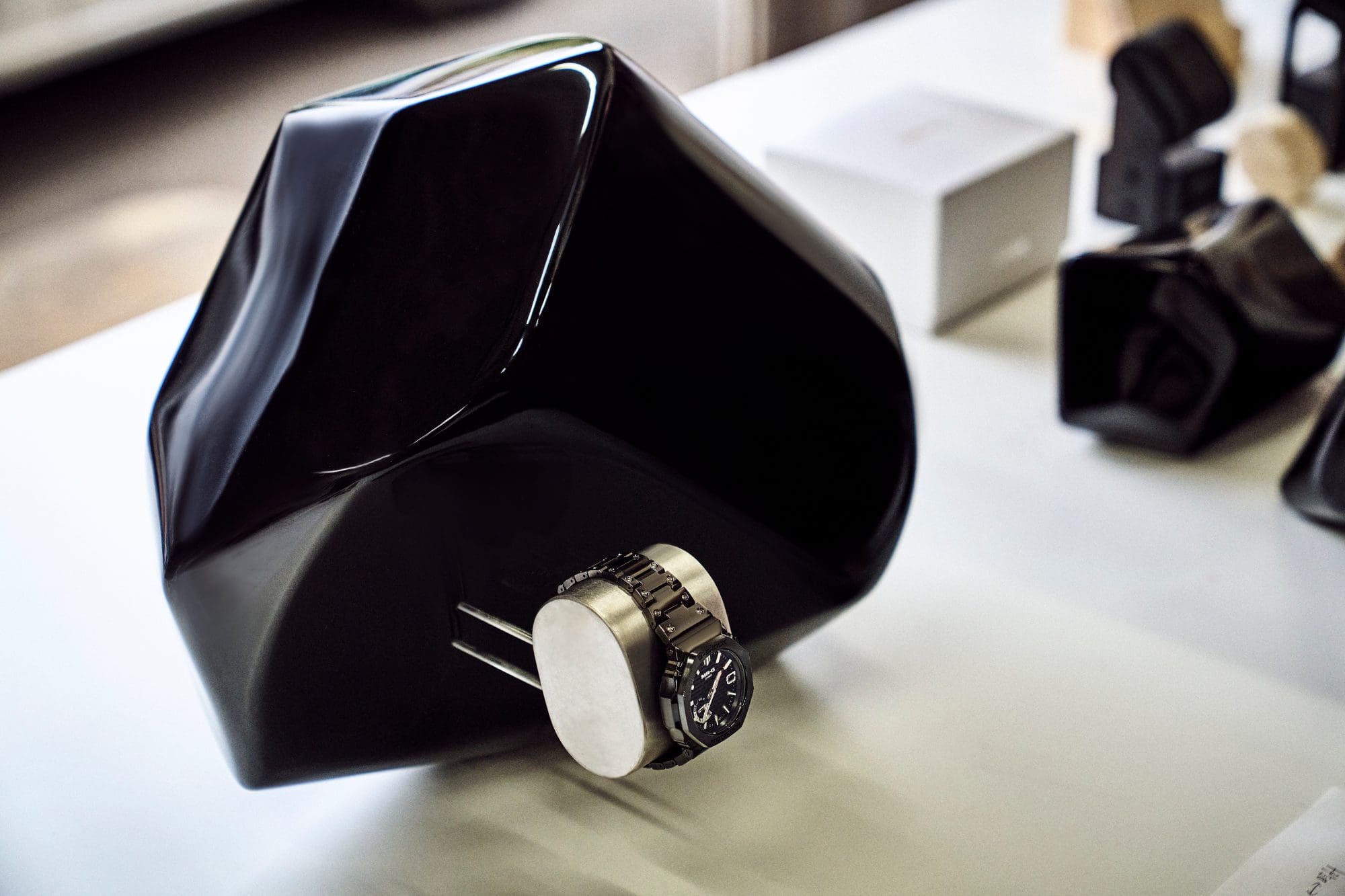

石塚氏に依頼して半年、亀岡にあるアトリエを訪れると、そこには完成した作品がありました。漆黒に仕上げられたそれは、存在感のある鉱物のよう。ずっしりと重そうでありながらも、どこか柔らかさも感じさせる不思議な風合いをしています。

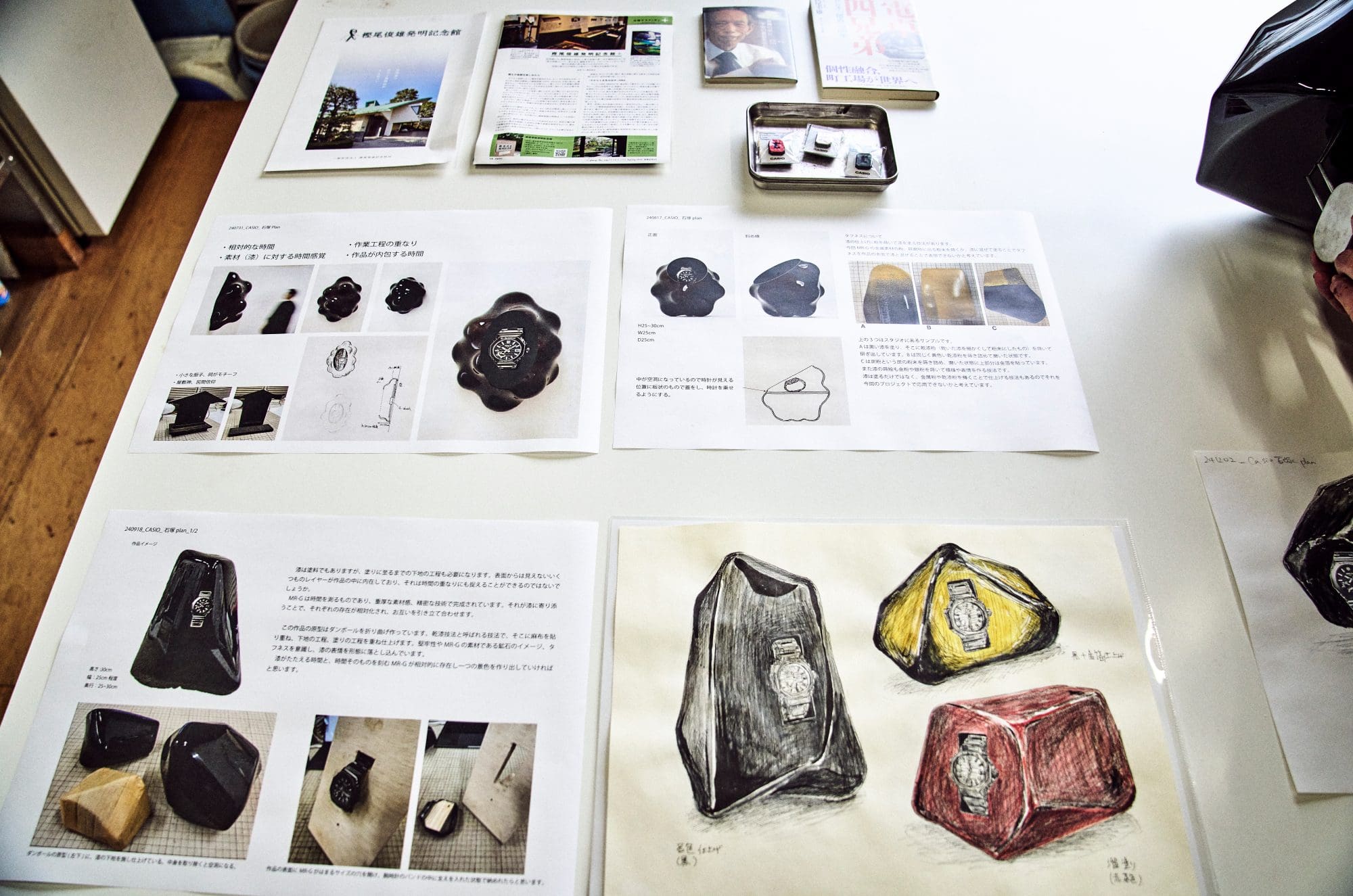

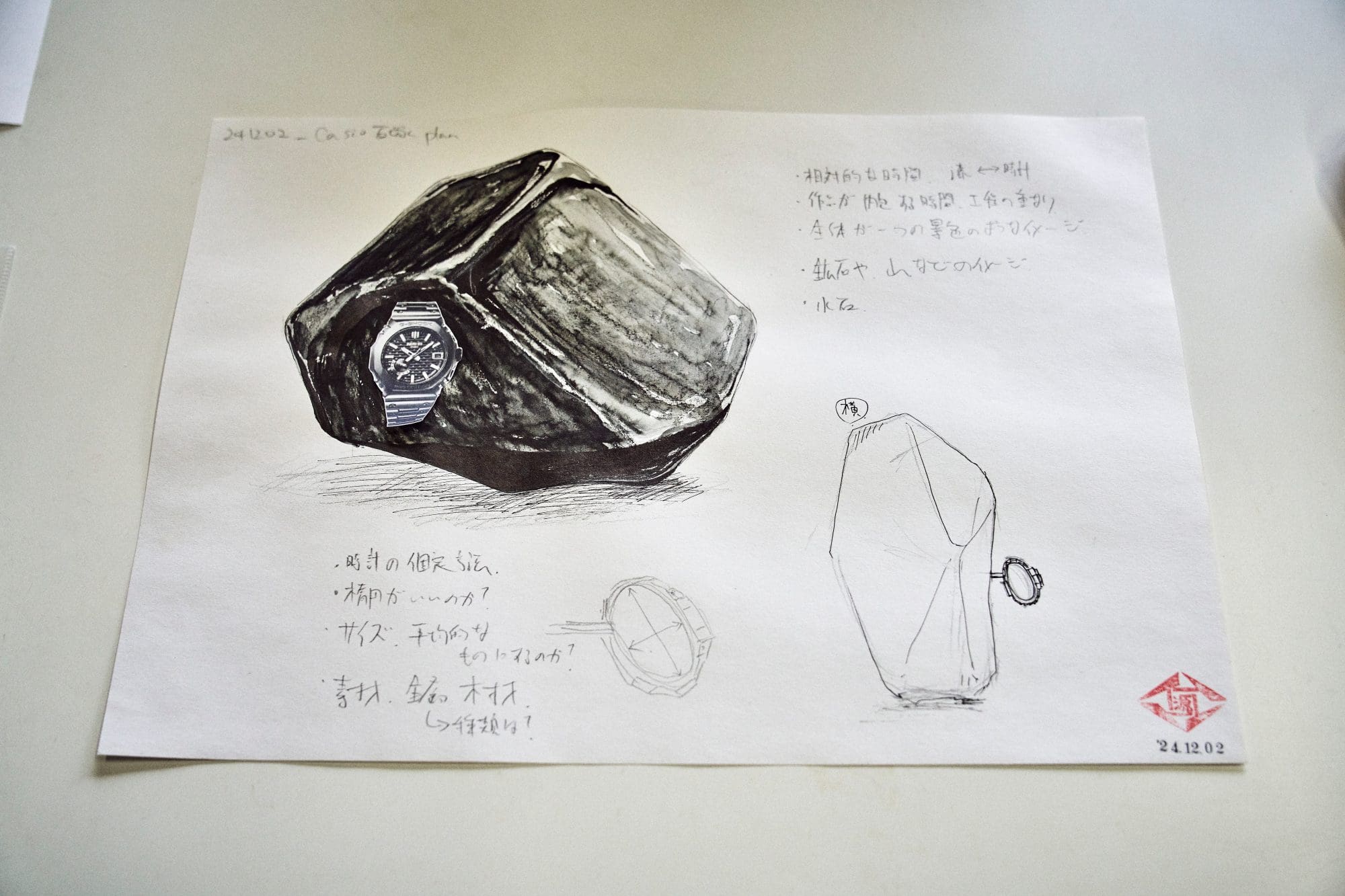

周囲にはG-SHOCKに関する資料やスケッチの束、マケット(彫刻制作における模型などのこと)、漆の仕上げサンプルなども並んでいます。石塚氏はどんなことを考えながら作品に取り組んだのでしょうか。

「MRG-B2100Bを手に取った時の印象として、力強く、緻密であり、隙のない正確さが集約されているようだと感じました。その印象は工場見学に行って確信へと変わりました。あそこまで精密な技術で作られた時計に対して、文化的なアートでどう向き合うのか。自分は漆の持つ触覚的な表情で、時計のイメージと相対化させることを考えました」

当初、MRG-B2100Bを安置する有機的なフォルムの「祠」のような作品を提案した石塚氏。しかし、時計が持つ金属の質感やタフネスという観点から、プランを再考。そこから辿り着いたのが、鉱物のような形態です。

「MRG-B2100Bに使われている先端素材であるコバリオンや自分が扱う漆という素材同士、腕時計がもつ正確さと作品が内包する時間、それらをどのように相対化させていくかを考えました。作業工程である漆を塗り重ねることも時の重なりとして捉えることができるのではないか、そこから漆による時間の鉱石のようなイメージを作ろうと思いました」

この作品に用いられた技法は「乾漆技法」。麻布を貼り下地用の漆で固めて、さらに漆を塗り重ねて強度を高めていきます。工程ごとに磨かれることで緩やかな表情になり、最終的にはタフネスを意識した漆黒の「呂色仕上げ」を施します。その表情には石塚氏の手仕事、塗り重ね、磨くという工程からしか生まれない深みがあります。

「一応、最初にスケッチもしますが、実際に原型を工作をする感覚で作っていくんです。漆を塗り重ね、磨きながら『こんな質感も出るんや』と気づくこともあって、作品が完成するまでどうなるか分かりません」

完成した姿に対して石塚氏が「鉱物のような硬いイメージと漆の表情が重なることで柔らかさを兼ね備えた作品を目指しました」と語るように、幾何形態と有機的な造形が同居したかのような形態は漆の質感によって一つの塊として存在しています。まるでMRG-B2100Bの重厚感に寄り添っているようです。

最終的に生まれたこの漆黒の表面は、いくつもの時を宿します。表面を覗き込むと、どこまでも続きそうな深淵。それは宇宙について想像するときのような果てしなさを私たちに感じさせてくれます。

時計と漆が共鳴し合う景色

石塚氏は作品制作において「工芸」というスタンスを大切にしています。それは工芸が生まれた歴史的背景には、生活をより快適にしようとした先人たちの知恵の積み重ねがあるからです。

「自然素材をどのように快の方向に転化させていくのか、その工夫が工芸と呼ばれるのだと思います。例えばそれは土で器を作り焼いてみたり、鋭利な石で木を切ったり、漆を器に塗ってみたり。野生を触覚的に快の方向に転化させてゆく工夫が、今に繋がる技術や道具として残っているのではないでしょうか。その知恵を取り込みながら、僕は触覚に働きかける作品を制作しています」

MR-Gが刻む「時の概念」もまた、人間が利便性を追求する中で生まれたものです。最初は太陽の軌道から日時計が誕生し、続いて落ちる水の流れを利用して水時計が生まれて、アナログ技術の進化とともに時計台が登場し、やがて個人が所有するための腕時計へと進化していきました。さらに「落としても壊れない丈夫な時計をつくる」という思いを実現させ、それを最高峰へと高めたMR-Gもまた快の方向へ進む、工芸的な技術の結晶といえます。

石塚氏の作った作品にMRG-B2100Bを装着すると、そこには新しい風景が立ち上がります。時間を結晶化させた鉱物のような漆の塊。その周りを浮遊しながら正確な時を刻む時計。コバリオンの輝きは、漆黒の表面へと共鳴しながら、一つの美しい調和を生み出します。

「日本には古来より『水石』という文化があります。拾った石を水盤に乗せたりして飾ることで、山に見立てたり、観音様に見立てたり。この作品もまた、具体的なイメージはなくて、鑑賞者がこの景色の中に何かを見出してくれたらいいなと思います」

異なる時が流れる、一つの景色

「漆を何層も塗り重ね、それを磨いていく。こうして生まれた漆黒の鉱石に内包する時間と、MRG-2100Bが示す時間は相対的な関係となります。それぞれの時の流れが際立ちながらも、一つの景色を私たちにみせてくれるでしょう」(石塚源太)